2026年1月30日 (金)

2026年1月28日 (水)

2026年1月26日 (月)

2026年1月21日 (水)

2026年1月20日 (火)

2026年1月19日 (月)

椋鳩十読書感想文コンクール贈呈式

1月17日(土)、第35回「椋鳩十文学記念館賞」全国読書感想文コンクールの贈呈式が姶良公民館で行われました。全国から86校388点の応募があり、その中から本校の子供たちが12名も入賞し、15年連続で学校賞もいただきました。式では、特選以上の子供たちが贈呈を受け、最高賞である「椋鳩十賞」を受賞した5年生の大久保穂香さんが感想文を発表しました。「『共に生きる』ことは敬意を持って向き合うことなのだ。命にまっすぐに向き合っていきたい。」という感想の深さとともに、落ち着いて心を込めて発表する姿にも大変感心しました。

受賞した皆さん、本当におめでとう!受賞者一覧は、こちらに掲載されています。→椋鳩十文学記念館ホームページ

2026年1月13日 (火)

2026年1月 8日 (木)

3学期スタート!

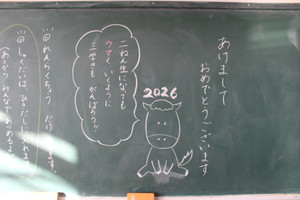

新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今日から3学期。校区コミュニティ協議会による立哨指導が各地で行われ、子供たちが元気に登校する様子が見られました。始業式では2年生と3年生の代表児童が「苦手なこともあきらめずに頑張りたい。」「縄跳び大会に向けて練習を頑張りたい。」と今学期のめあてを述べ、新学年へ向けた今学期の過ごし方を堂々と発表する姿に頼もしさを感じました。校長からは「自立に向けて、『自分から』を大切にして過ごしてほしい。」と話をしたところです。

式の後は、各学級で図書の返却や席替えをしたり、冬休みを振り返り今学期のめあてを立てたりし、3学期が本格始動。今学期も「笑顔と成長のある学校」を目指して頑張ります!